2025.07.17

こんにちは。山崎晴太郎です。

いきなりですが、皆さんは夏休みの宿題を計画的にやるタイプだったでしょうか?僕は、お恥ずかしながら、8月31日まで手をつけないタイプの人間で、現在も目前に迫った上海の個展の準備でスタジオスタッフ一同、大変なことになっています。

もっと早くから手をつけておけば良いのに、なかなかそれが出来ないんですよね。しかも今回は、150平米弱の会場でほぼ新作だけを出すという少し挑戦的な企画になっています。

ビニール傘を使ったサイトスペシフィック作品を作っています

会場を入ったところに設置するのは、横幅6.5メートル、奥行き8.55メートルのサイトスペシフィックなインスタレーションです。

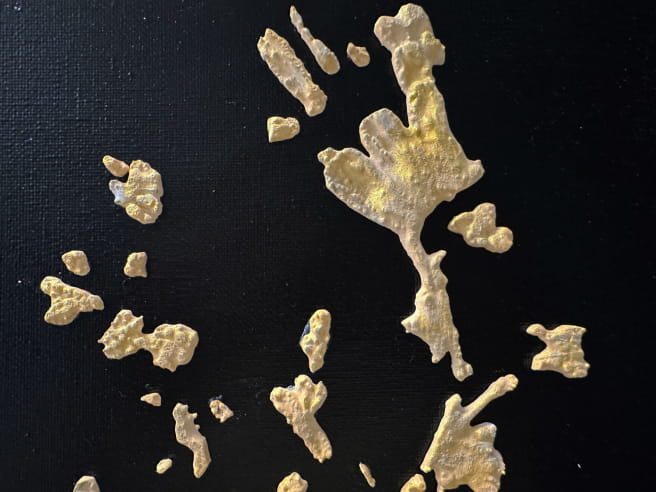

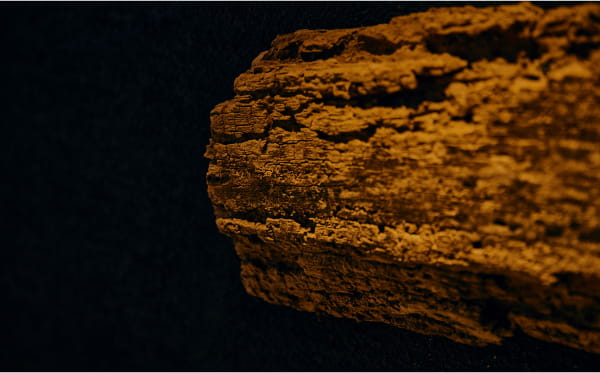

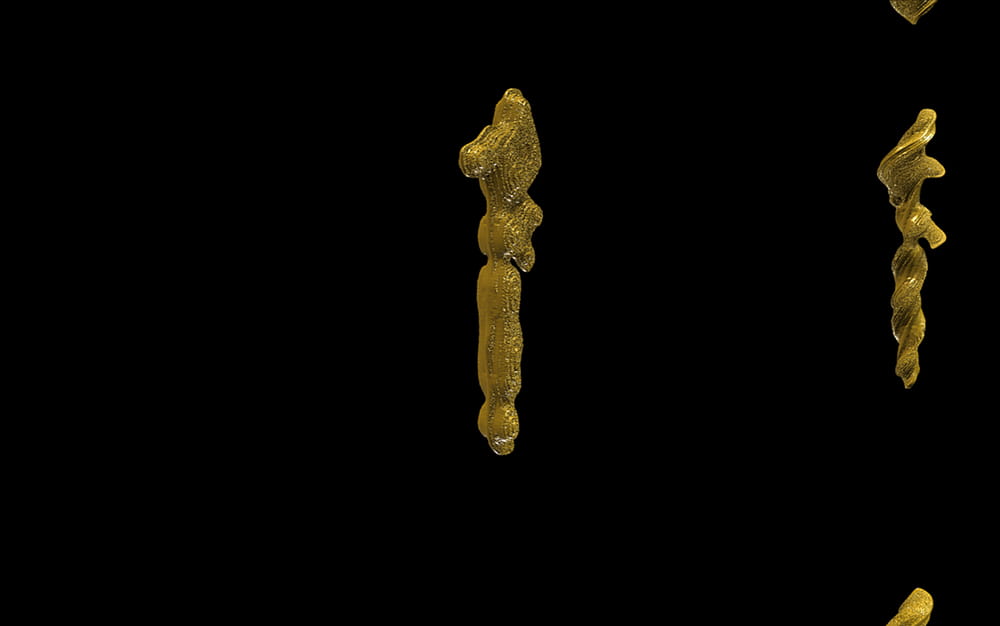

使っているのは20本の壊れたビニール傘、和紙、黒紐、そして「八百万の痕跡」シリーズの金色のスカルプチャ。こんなふうに材料を並べても何が出来るのかなかなか想像しにくいかと思うので、制作中の画像を何枚かお見せします。

ビニール傘は日本に代表されるアジア特有の文化と言われていますが、僕は以前からこのビニール傘の使われ方があまり好きではありません。なので、いつか作品にしたいなと思っていました。

このメールマガジンを読んでくれている人の半分以上は外国の人なので少し補足で説明しますと、日本はとても雨が多い国なので、傘は必需品です。ですから、街なかのあちこちで安価な傘が売られています。これらの安い傘に張ってあるのはPVCやPOEやEVAのシートです(もう少し高価な傘ではポリエステル布、高級品ではナイロン布が使われます)。PVCやPOEやEVAを使った傘を日本では「ビニール傘」と呼んでいます。

さて、日本では夏から秋にかけてはいくつもの熱帯性低気圧(台風)がやってくるので、雨も風も激しい日が多くあります。そんな日にビニール傘を使うとあっという間に壊れてしまいます。

僕があまり好きではない理由はここから。

ビニール傘は安価であるが故、使っている途中で壊れると、その場で路上に捨てていく人が少なくありません。また、ビニール傘は金属と色々な種類のプラスチックが使われているのでリサイクルにも向かず、なんと年間で6500万本が日本で使い捨てられています。

台風の翌日、街のあちこちに壊れたビニール傘が散らばっているのを見ると、

まるで、少しのお金と引き換えに体を売らざるをえなかった街娼を見ているようです。刹那的な欲求のためにだけ使われ、その後すぐ忘れ去られる。そしてそれが散った時の空は台風一過。まるで何事もなかったかのように抜けるような青空が広がります。

そんな風景を見ると、いつも何とも悲しい気持ちになります。ビニール傘そのものに罪はありません。そういうものを作り、流通させ、利用して使い捨てにしている人間側の問題です。

せめてきちんとした循環の仕組みがあればと願わずにいられません。

この作品では打ち捨てられた20本のビニール傘に黒い和紙と紐を絡ませながら配置し、一つ一つの傘の上に「雨粒が壊れたビニール傘に当たる音」のソノグラフを立体化したスカルプチャを吊り下げる予定です。黒い和紙は人に見立てたビニール傘の心を、黒い紐は安藤広重が浮世絵で描いた「雨」をイメージしています。僕のアトリエでは広さ的に全てを展開することが出来ないため、現地でインストールしてみないとどんなものが最終的に見えてくるのかはわかりませんが、これまでに作ったサイトスペシフィック作品の中でも大型のものになるので、とても楽しみです。

Still voice シリーズ

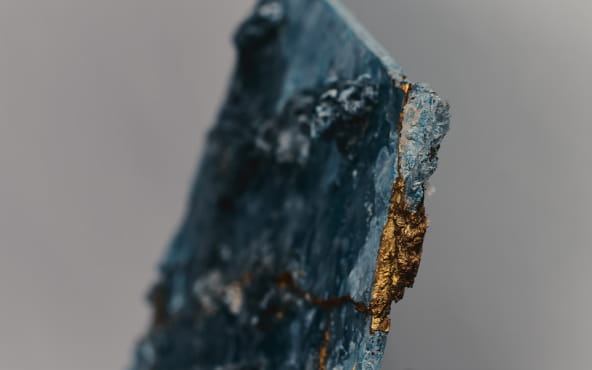

また、今回の個展タイトルになっている、全く新しいミクストメディア作品のシリーズも準備しています。

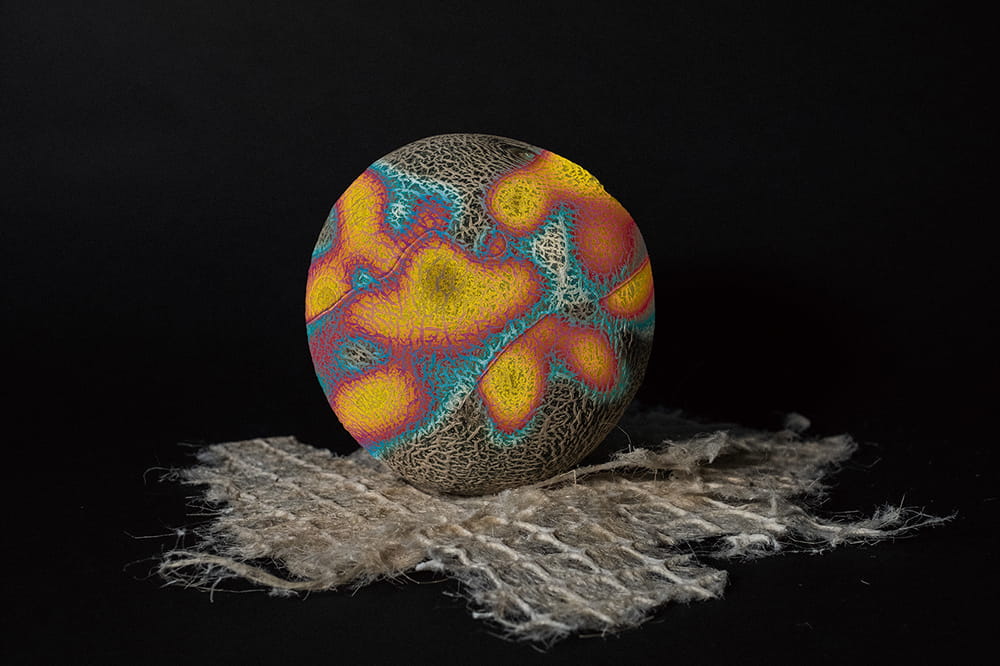

何を連想したでしょうか。

西洋絵画史に詳しい人は、静物画(still-life)、中でもスペイン・バロック絵画のボデゴンを思い出したかもしれません。西洋の静物画は16-17世紀のバロック絵画の時代に盛んになり、中でも今のオランダやベルギーにあたるフランドル地方では「死を想え」という言葉を絵画にしたヴァニタスという静物画が大流行しました。一方、フランドル地方と政治的・経済的・文化的に強く結びついていたスペイン王国でも果物や食器をリアルに描いた絵が流行し、こちらはボデゴンと呼ばれました。ボデコンはヴァニタスのような宗教的意味合いは薄く、どちらかと言うと「どれだけリアルに食卓の上を描けるか」という試みだったようです。

このシリーズにも宗教的な含意はありません。今回制作しているのは、色々な物が「静物画としてのモチーフから意味が変容する瞬間」を表現するということ。物が食べ物になる瞬間、というのは説明が難しいのですが、人間が「これを食べよう」と考え、その物に働きかけることで、物は人間との間で関係性が生まれて「食べ物」になるというようなイメージをもって制作しています。ハイデガーの「手元存在」の考え方に近いかもしれません。

果物の上に重ね合わされているのは、その果物が切られたり剥かれたりしている瞬間の音をレコーディングし図像化したものです。それも単純に音をソノグラフに通すのではなくて、ソノグラフの図像に色を付けた上で「定着させないUVインクジェット」で出力しています。普通のUVインクジェットは言わずもがな、支持体に吹き付けられ、そこで色は固着します。ですが、今回僕が、デザイナーとても20年を超えるお付き合いをしている大洋印刷さんと共同で開発した技法だと、インクは吹き付けられた場所に定着せずに、その質量に作用され、流れ出していきます。絵画のドリッピング技法に似ているので、僕らはこの開発した技法を「Dripped Print (DP)」と呼んでいます。

静物画(still-life)は静止した物を描きます。一方、この「Still Voice」シリーズは静止した物たちの中にある運動を、音、重力に引かれて流れ落ちていく顔料という、さらに二つのレイヤーに変換して「静止した物」のレイヤーの上に重ね合わせています。その結果、どのレイヤーも全てを観察しつくすことが出来なくなっています。

静物として固定されてしまったものだけでなく、その周囲に存在していた時間の流れにまで見る人の意識を誘導する試みです。

「余白のアートフェア福島広野」第2回は12月6日と7日です

僕がディレクターを務めている「余白のアートフェア福島広野」、第2回の日程が決まりました。

2025年12月6日と7日、主会場は広野町中央体育館です。広野駅から徒歩10分のところにある、1550平米の大きな空間です。前回会場として使わせていただいた二ツ沼総合公園は主会場だった「合宿の宿」がこの秋から改装工事が始まるため、今回、主会場を移すことになりました。

今回も、広野町の関係者の皆様、そして前回出展していただいたアーティストの皆様からは次々に熱い応援の声が届いています。大切なのは人の縁だということをあらためて実感しています。

もちろん国際公募も準備していますし、その他にもいくつか関連企画が進行中ですので、そちらもまたご報告できることを楽しみにしています。アーティストの皆さん、また広野町でお会いできたら嬉しいです。

近況情報をお伝えするニュースレターを配信しています。

購読ご希望の方は、下記フォームにお名前とメールアドレスをご記入ください。